El poder que teme al debate busca refugio en los jueces

Una democracia respira gracias al debate público, nutrido de la información, las voces disidentes y la posibilidad de que la ciudadanía juzgue a sus representantes. Por eso, cuando un juez prohíbe la difusión de información, detiene algo más que un simple flujo de datos: detiene el proceso democrático mismo.

Lo vimos con la senadora Carolina Losada; lo vemos, con mayor gravedad, en la cúpula presidencial. El llamado “caso de los audios”, referido a las filtraciones que comprometen al poder ejecutivo, ya no es una cuestión de un legislador, sino que ha escalado a la mismísima Presidencia de la Nación, involucrando a Karina Milei, la secretaria general.

El debate no es si la información era verdadera o falsa, sino si un juez puede decidir lo que la ciudadanía puede o no saber.

El derecho a la libertad de expresión en Argentina, resguardado por nuestra Constitución y por los tratados internacionales, prohíbe explícitamente la censura previa. Dicho en otras palabras: en democracia se sanciona lo publicado, no se impide que se publique. Lo mismo ocurre en la prensa: un diario puede ser demandado después de publicar, nunca obligado a callar antes de hacerlo. Si una información es falsa, injuriosa o afecta la intimidad, la persona agraviada puede demandar. Pero la decisión de si esa información sale a la luz no le corresponde a un magistrado.

Este principio es especialmente robusto cuando se trata de figuras públicas. Si bien la privacidad existe y debe ser protegida, quienes ocupan cargos de poder aceptan que su esfera de honor está más expuesta que la de un ciudadano común. El interés público por conocer sobre los actos y dichos de los gobernantes siempre prevalece.

Cuando la libertad de expresión colisiona con el poder

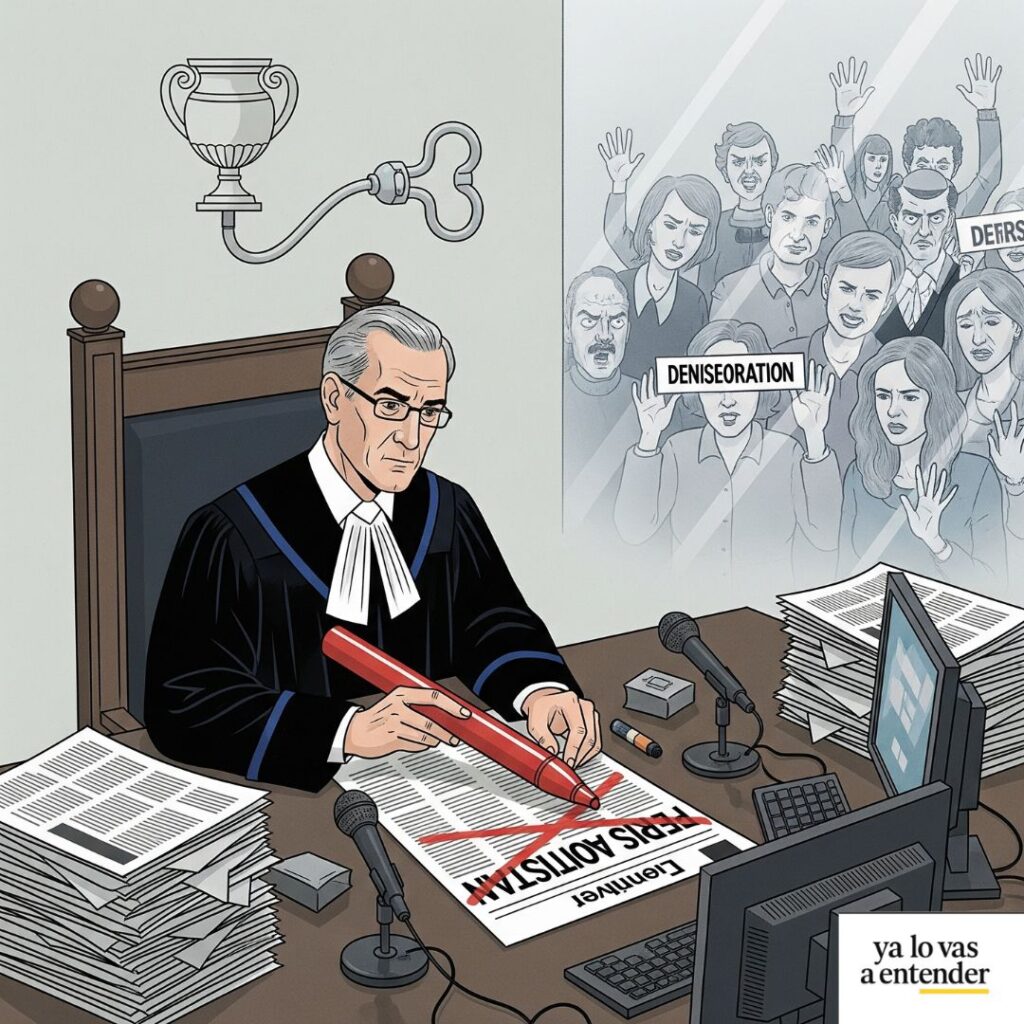

Lo que nos demuestra este caso es una preocupante tendencia a la judicialización de la política. Se ha convertido en una vía para que las figuras de poder intenten silenciar, a través de resoluciones judiciales, aquello que no pueden rebatir en el plano político. Este desplazamiento erosiona el equilibrio republicano, porque convierte a los jueces en actores políticos de facto.

Se desplaza así el debate de las bancas del Congreso o los despachos presidenciales a los tribunales, un precedente que degrada a la justicia en refugio último para evitar un escándalo. A las medidas de censura se suman las denuncias por “espionaje ilegal” y las amenazas de allanamiento a medios, lo que evidencia una estrategia de control de la información más agresiva y con un tinte más autoritario.

La calidad de nuestra democracia no se mide solo por la frecuencia de las elecciones, sino por la fortaleza de sus instituciones y la vigencia de los derechos que nos hacen libres. Aceptar lo contrario es abrir la puerta a que la justicia deje de ser árbitro y pase a ser censor. Permitir que los jueces asuman el rol de editores y decidan qué se publica y qué no es un retroceso inadmisible.

La respuesta a una información que nos molesta no es la prohibición, sino el debate y la refutación. Cuando un juez se arroga ese poder, no protege la democracia: la asfixia.