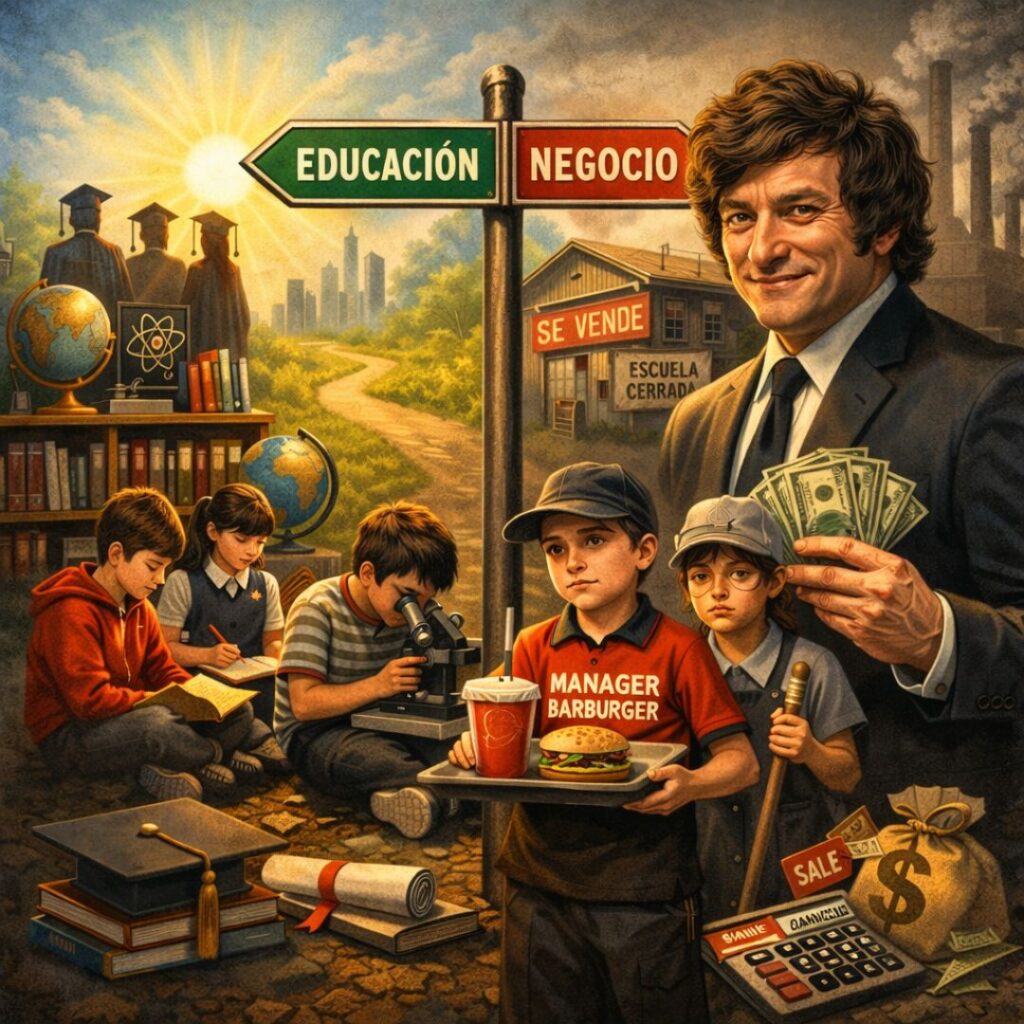

El riesgo de destruir el único capital que sostiene a un país a largo plazo, ¿Qué propone Milei en educación?”, “Consecuencias desfinanciamiento universitario”, “¿Cómo funciona el sistema de vouchers?

La discusión pública sobre la educación en la era Milei suele quedar atrapada en una trampa contable: hay o no hay plata. Vemos gráficos de recortes, escuchamos a rectores advertir sobre facturas de luz impagables y al Gobierno celebrar el superávit fiscal. Pero reducir este proceso a una cuestión de “caja” es funcional a la confusión. Si solo miramos el Excel, nos perdemos lo central.

El problema no es únicamente cuánto se gasta, sino para qué sirve financiar la educación en un país. Y, sobre todo, qué se destruye cuando se decide no hacerlo.

No estamos ante un ajuste clásico motivado solo por la emergencia macroeconómica. Lo que se está configurando es un cambio profundo en la manera de concebir la educación, su función social y su valor estratégico.

El terreno fértil: la falla previa

Para entender por qué este giro encuentra aceptación, hay que mirar el punto de partida. El discurso de Javier Milei no irrumpe en el vacío. Para que su narrativa lograra legitimidad, primero tuvo que existir una falla en el sistema anterior. Y esto exige una aclaración incómoda pero necesaria: defender la educación pública no puede ser defender ciegamente el status quo.

Durante años se acumularon problemas estructurales. El deterioro en la calidad de los aprendizajes, las desigualdades persistentes, la deserción en el nivel secundario y una politización excesiva en algunos espacios académicos fueron erosionando la confianza social. El sistema prometía movilidad social, pero para amplios sectores esa promesa se había debilitado mucho antes del cambio de gobierno.

Sobre ese malestar se apoyó el discurso oficial. Donde había una falla, se habló de “curro”; donde había debate, de “adoctrinamiento”. Así, la deslegitimación del sistema precedió al ajuste. El recorte dejó de verse como un ataque y pasó a ser interpretado, por una parte de la sociedad, como una corrección necesaria.

La ideología del mercado como asignador

En ese punto aparece con claridad la ideología. Milei no improvisa: ejecuta una doctrina. En su cosmovisión, la educación deja de ser un derecho social y una herramienta de integración para convertirse en un servicio transable, una inversión individual en capital humano. El Estado deja de garantizar trayectorias y se repliega.

Cuando el Estado se retira, quien asigna recursos es el mercado. Y el mercado no organiza sociedades: asigna rentabilidad. En ese esquema quedan en una zona de riesgo permanente las ciencias básicas sin retorno inmediato, las humanidades críticas, las escuelas rurales con baja matrícula y la investigación sostenida en el tiempo. Bajo esta lógica, el desfinanciamiento no es un error de gestión. Es una decisión estructural: sobrevive lo que el mercado valida, desaparece lo demás.

El daño silencioso y la fatiga social

La forma en que este proceso se despliega explica también la reacción social moderada. El daño educativo no explota: se filtra. No impacta de manera directa en el bolsillo a fin de mes. Si hoy se recorta el presupuesto científico, el país no se paraliza mañana. Si hoy cae la calidad docente, el efecto no se percibe en una semana.

El deterioro es lento, acumulativo y silencioso. Sus consecuencias aparecen años después: profesionales menos formados, menor capacidad de innovación, menos desarrollo propio y una brecha cada vez mayor entre quienes pudieron pagar educación privada y quienes quedaron atrapados en un sistema debilitado. Para un gobierno que opera con lógica de shock, el largo plazo no entra en la ecuación. Se ordena el presente hipotecando el futuro.

La sociedad observa este proceso con una mezcla de preocupación y cansancio. No porque no entienda lo que ocurre, sino porque está exhausta. En un contexto de inflación, pérdida de ingresos e incertidumbre cotidiana, el futuro se vuelve un lujo abstracto. La urgencia desplaza a lo importante. Defender la educación de mañana cuando cuesta llegar a fin de mes hoy es un desafío político enorme.

¿Nación o mercado?

A esto se suma una ruptura más profunda. Durante más de un siglo, la educación fue el gran integrador del “ser argentino”, la base sobre la que se construyó la clase media y un horizonte común. Hoy, en una sociedad fragmentada, se impone la lógica del “sálvese quien pueda”. Cuando la educación se percibe como un problema individual, deja de ser una causa colectiva.

La pregunta de fondo no es presupuestaria. Es política y cultural. Se trata de decidir si Argentina seguirá pensándose como un proyecto común o si aceptará redefinirse como un mercado de trayectorias individuales.

El desfinanciamiento educativo no es el problema central: es el síntoma de una decisión más profunda, la renuncia del Estado a invertir en su propio futuro. El silencio que acompaña este proceso no es complicidad. Es agotamiento.

El problema es que el costo de destruir la educación de un país nunca se paga de inmediato, pero se paga durante décadas.